被迫涨价,地铁要 " 勒紧裤腰带过日子 "

全中国的地铁都在刮"降本增效"风。

9月1日起,广佛打工人挥泪告别了"满15次优惠"(每个月的公交系统刷卡15次后,从第16次的车程开始车费打6折)。

新的计费方案说,"乘客在一个自然月内,乘坐广州地铁公交累计实际支出票款满80元不满200元部分享受8折优惠;超出200元部分享受5折优惠"。

有几个正经上班族一个月坐地铁能坐出300块钱?"魔鬼"就藏在红色那几栏中。好多东西早就涨了。涨价当然会让人心痛,有网友表示:既然你地铁"不讲武德",那就别怪我们"电驴大军"了。其实,与动辄几百亿的建设和运营成本相比,乘客那点票钱根本不值一提。

比如上海,2022年上海地铁年客运量为22.79亿人次。就算平均每人每次消费5元,上海地铁全年的票款收入也才113.95亿元。第一大城市尚且只有100亿出头,那其他城市的票款收入就更少了。

既然有"开源派",那就肯定就有"节流派"。

今年2月,北京地铁6号线一期海淀五路居站至草房站20座车站,全部换了新的照明灯具。据说,每年能节约520万度电,可省下几百万电费。

今年4月,杭州地铁部分站点贴出了"停梯公告"。除了早高峰(06:03—10:00)和晚高峰(16:30—20:00),自动扶手梯将暂停使用。

杭州网友调侃,"恭喜地铁扶梯,率先实现了8小时工作制"。

4月底,昆明轨道交通集团在上海清算所平台上发布2022年度报告及2023年一季报。财务数据显示,昆明轨道交通集团目前现金短缺,一季度"支付给职工以及为职工支付的现金"也大幅减少。

根据财报信息,2021年底时,昆明轨道交通"现金及现金等价物"还有31.14亿元,到了2022年末就只有7.59亿元了。而今年一季度末,公司"现金及现金等价物"仅剩1.01亿元,一年多时间减少了30亿元。

今年,多个城市从源头开始,掀起了"地铁停建潮"。

据统计,2023年上半年,深圳、重庆、成都、武汉、南京、西安、杭州、东莞、厦门等9个城市的地铁规划出现了大缩水。

最出人意料的是,就连最赚钱的深圳地铁也被"砍掉"三分之一。

为什么地铁公司变得如此抠抠搜搜、斤斤计较?

地铁,其实是公认吞金兽!很少有地铁公司能够纯粹靠票务、站台本身盈利的。

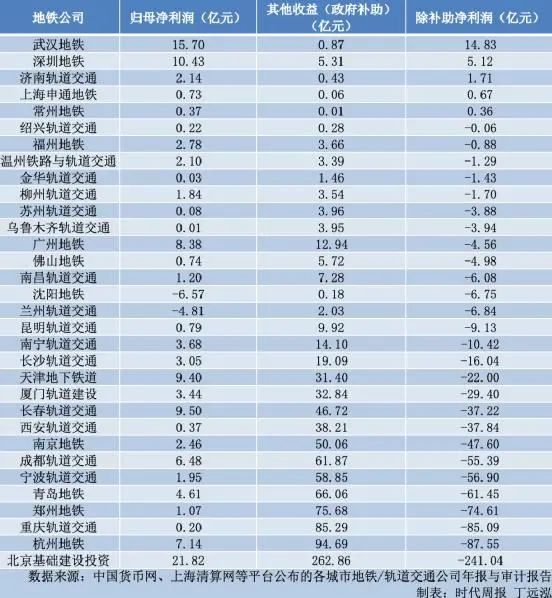

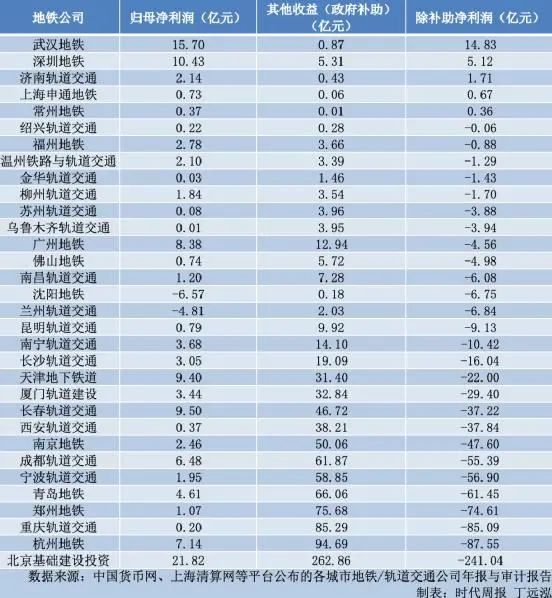

截至2023年7月7日,包括北京、上海、深圳、广州、武汉、长沙、成都在内,共有32个城市的地铁公司公布了2022年年度报告与审计报告。

结果显示:如果扣除地方政府补贴,32个城市,只有武汉、深圳、济南、上海、常州5个城市的地铁利润为正,其余27个城市均亏损。

其中,北京地铁的亏损额最大(241.04亿元),政府的补贴力度也最大(262.86亿元)。北京市政府本身并不创造财富,而是从企业和市民身上收来的。北京2022年常住人口为2184.3万人,算下来,平均每个市民为地铁公司补贴了1300元。

首都人民对此颇有意见。毕竟,首都人民可是享受过3块钱地铁随便坐的黄金岁月。其他城市也好不到哪里去。杭州、重庆、郑州、青岛、宁波、成都的地铁公司,去年亏损了大几十亿。

这六个城市都颇具野心,杭州要办亚运会,成都办大运会,重庆要跟成都争西部一哥,郑州要跟武汉争中部第一,青岛要跟天津争华北第二。要在短时间内做大做强,就必须砸锅卖铁建地铁。

杭州就是个典型案例,2021年地铁运营里程只有342公里(排全国第九),2022年末激增至516公里(排全国第五)。这还没完,根据杭州地铁远期规划表,2035年之前,要建成4条轨道快线、15条普线、2条局域线的轨道交通线网,总里程为1120.9km。1120公里是个什么概念?相当于纵贯整个朝鲜半岛。

而地铁建设,是极其烧钱的。

一公里的成本差不多需要6-10亿元,是建高铁的六七倍。如果要建一条40公里长的地铁新线路,至少需要300亿资金。

地铁的运行速度比高铁慢得多、平稳性也不如高铁,为什么修建成本后者却高得多?因为地铁是城市地下工程,需要使用昂贵的盾构机,还得规避地下管线、文物设施和军事设施,最后还得支付高额的征地拆迁费用。

地铁公司往常的主要资金来源是政府,奈何政府这些年也总是时常强调要过苦日子。

当地方政府都要"勒紧裤腰带过日子"时,地铁公司怎么能独善其身呢?

目前已经获得地铁建设许可证的四十多个城市,都是人口密度大、商业非常活跃、财政很充裕的经济大市。

更大的挑战还在后面,随着中国人口出生率的持续低迷,中国经济进入深度调整期,这四十多个城市可能就会出现"两极分化":

北上深等城市晋升为世界级大都会,人口越来越密集,产业越来越先进,地铁设备越来越智能化,运行速度肯定越来越快。

个别"腰部城市"可能会像"美国铁锈地带"一样,出现人口持续减少、商业不断衰退和财政日益减少的三重暴击,那就不可能建设新地铁站了,估计让已有站点维持体面都难。

而如果地铁公司的财力和人力降过了基准线的话,整个城市甚至可能走向"纽约化"。

其他相关报道

修地铁变“慢”,城市地铁里程焦虑何解?

今年上半年,有的城市开通了新的地铁线路,有的城市实现了“零”的突破。这意味着,城市地铁运营里程排名,有了新变化。

根据交通运输部发布的《2023年6月城市轨道交通运营数据速报》(“下称《6月速报》”),今年上半年,有9个城市实现轨道交通运营里程增长,分别为北京、重庆、西安、苏州、大连、长春、昆山、兰州和红河哈尼族彝族自治州。

其中,北京轨交运营里程跨上“新台阶”,突破800公里,成为除上海外第二个“800公里俱乐部”成员。而成绩相近的重庆与南京,在今年上半年的“比拼”中易位,曾在2022年底位列第9的重庆赶超南京,排名升至第8。

运营里程靠后的城市有所变化。如位于云南的红河,成为这半年里唯一新开通轨道交通的城市,实现“0”到“1”的转变。

接下来的半年,还会有什么“变数”?

重庆南京“抢8”

轨交运营里程排名前10的城市里,重庆是唯一实现排位晋升的城市。

截至2023年6月,重庆轨交运营里程为455.9公里,相较于2022年年底的434.6公里,增长21.3公里,超越了保持在448.8公里的南京。

重庆的轨交运营里程会实现增长,是因为今年初,重庆轨道交通9号线二期、10号线二期(鲤鱼池至后堡)、5号线北延伸段均正式通车。

其中,轨道交通9号线二期与轨道交通9号线一期贯通运营,串联起沙坪坝区、江北区、渝北区等城市商业经济中心;10号线跨越长江和嘉陵江,分担轨道交通3号线客流压力,形成串联两江新区、渝北区、江北区、渝中区、南岸区的南北骨干通道。

但重庆的脚步并没有停下。根据重庆市住房城乡建委轨道交通建设处相关负责人介绍,预计在年内开通地铁10号线二期后通段(兰花路-后堡段)、轨道交通18号线等线路。其中,重庆轨道交通18号线全长29.016公里。

也就是说,今年年底,重庆的轨交运营里程将突破480公里。

《重庆市城市轨道交通建设“十四五”规划(2021—2025年)》提出,将加速7条线路建设,计划新开工8条线路,开展15条轨道交通线路前期研究。2025年形成约600公里的轨道交通运营网络,力争实现运营及在建里程突破1000公里。

但重庆能否持续超越南京,还是未知数。

其实重庆和南京的差距不算太大。2022年,南京和重庆均有轨道交通线路开通,运营里程排名呈现胶着状态:2021年底,南京超过重庆;2022年中,重庆排在南京之上;2022年底,南京再次超过重庆。

今年的南京也在蓄势。

南京市交通运输局相关公告显示,南京地铁7号线南段(西善桥站至应天大街站)工程计划于2023年12月底前投入初期运营。根据规划,7号线全长35.49公里,而去年开通的北段为13.84公里,也就是说,7号线南段为21.65公里。

南京市江宁区交通运输局相关负责人还在今年初表示,要更大力度推进地铁5号线江宁段建设服务及试运行,做好10号线二期、3号线三期的服务协调工作,让交通出行更顺畅。

如果南京今年实现通车地铁5号线江宁段,其轨道交通运营里程有望在今年突破500公里,超过重庆。

值得注意的是,“800公里”俱乐部还迎来了新成员。

2月,随着昌平线南延一期这条运营里程9.7公里的线路开通运营,北京城市轨道交通线路为27条,运营总里程达807公里。这意味着,继上海之后,北京正式成为第二个运营里程超800公里的城市。

北京会选择在修地铁上“下功夫”,其实与北京交通人流量大、推动绿色出行有关。

《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》指出,为倡导绿色低碳出行理念,将提高绿色出行比例。到2025年,中心城区绿色出行比例力争达到76.5%,城市副中心绿色出行比例达到80%。

规划还提到,至2025年期间,推进轨道交通与打造便利快捷的地面交通系统成为北京城市交通的发展重点。到2025年,北京轨道交通(含市郊铁路)总里程力争达到约1600公里。

修地铁变“慢”

过去半年里,除了各城市的轨道交通运营里程在变化,更明显的变化是,多了一个有轨道交通的城市。

1月,红河开通运行了首条现代有轨电车线路,运行线路从0变为1,运营里程从0增至26公里。

不过,需要注意的是,红河的这条轨道交通是有轨电车,不是地铁。

事实上,自2018年轨道交通建设申报条件进一步“收紧”,很多城市的“地铁梦”碎了。

2018年,《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(下称《意见》)发布,规定申报建设地铁的城市一般公共财政预算收入应在300亿元以上,地区生产总值在3000亿元以上,市区常住人口在300万人以上。

而此前一直沿用的标准是2003年下发的《国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知(国办发[2003]81号)》,其中对申建地铁城市的要求是:地方财政一般预算收入在100亿元以上,国内生产总值达到1000亿元以上,城区人口在300万人以上。

不仅地方一般公共预算收入和GDP要求涨了2倍、城区人口变成了市区常住人口,还提出了更加细致与严格的“流量考核”。

《意见》指出,拟建地铁、轻轨线路初期客运强度分别不低于每日每公里0.7万人次、0.4万人次,远期客流规模分别达到单向高峰小时3万人次以上、1万人次以上。以上申报条件将根据经济社会发展情况按程序适时调整。

若从客运强度出发,《6月速报》中30余个开通地铁的城市,仅有北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、武汉、重庆、西安、郑州、长沙、南昌、南宁、哈尔滨、兰州这15个城市,满足了不低于每日每公里0.7万人次的要求。

申报条件的收紧,让山东潍坊、烟台,湖南衡阳、浙江温州等三线城市的地铁申请陆续被回绝。

潍坊市交通运输局答复市民的相关疑问时表示:“城市轨道交通仍执行2021年9月的严控政策,国家发改委仍不受理一般地级市首轮建设规划。”

厦门大学经济学系副教授丁长发在接受时代周报记者采访时表示,国家颁布更加严格的申建要求,与地铁的建造和运行的成本有关。“不仅是修建地铁很昂贵,很多城市的地铁运营都需要靠政府补助才能保持不亏损的状态,修建地铁对于财政收入不足或者人流量不高的城市来说,‘性价比’不高。”

城市轨道交通的建设投资确实非常高,一公里地铁的造价至少需花费数亿元。比如获批的广州城市轨道交通第三期,每公里造价达到了8.5亿元;长沙城市轨道交通第三期,每公里造价也达到了6.9亿元。而地铁后期的维修成本、能源消耗、维护费用、人工成本,也是一笔不小的开支。

2022年北京基础设施投资有限公司(原北京地铁集团有限责任公司)发布的年报显示,北京地铁的其他收益(与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用)达到262.86亿元,如果减除这笔补贴,北京地铁的净利润为-241.04亿元。

面对这样高昂的建造与运营成本,财政压力本就不小的二、三线城市大多难以承受。

不仅新的地铁城市很难出现,还有不少地铁城市的规划线路“被砍”。

比如成都地铁2021年公布的新一轮城市轨道交通规划,与2020年发布的旧规划相比,远期线网总里程由2382千米减少至1666千米,削减了716公里,缩水超30%。城市轨道交通线路从55条减少到了36条,砍掉了19条。

在丁长发看来,目前不少地方政府的财政压力较大,叠加老龄化与少子化现象的出现,一味追求建设地铁线路是脱离现实的。“我觉得未来不仅很难有新的地铁城市出现,存量城市也很难有太多增量。”

“未来公共交通的发展应该更加人性化、规范化,从各个城市的实际情况出发规划便捷公众出行的交通方式。”丁长发说道。